|

| Quel fascistello di Andrea Dorado - identikit |

venerdì 15 novembre 2013

Memoria e potere, di Milan Kundera | Quel fascistello di Andrea Dorato

La lotta dell'uomo contro il potere è la lotta della memoria contro l'oblio.

Milan Kundera

lunedì 4 novembre 2013

La casa di vetro e la Ragion di Stato, di Remo Bodei | Politica e menzogna

[...] "Già con i teorici cinquecenteschi e seicenteschi della Ragion di Stato la politica non è più l'arte di governare gli Stati secondo giustizia e ragione, ma piuttosto l'arte di conservare o espandere il potere. Si riconosce che la politica ha i suoi misteri che non possono essere conosciuti dai sudditi o dai cittadini, perché al volgo bisogna somministrare utili menzogne. Dalla politica come arte segreta si è passati, attraverso il primo liberalismo inglese e l'illuminismo, alla democrazia come casa di vetro, esposta agli sguardi e al controllo dell'opinione pubblica. Ma non si perdono zone di opacità e di manipolazione."

Dunque dobbiamo rassegnarci a un alto tasso fisiologico di menzogna?

"Ciò che oggi pare il tratto fondamentale della menzogna è che non si tratta più del nascondimento della verità, ma della sua sostituzione, dell'uccisione dei fatti. In questi ultimi decenni si è ecceduto in campo politico nell'uso sfacciato di menzogne, di affermazioni subito smentite. Una casa assolutamente trasparente non ci sarà mai, eppure molti cominciano ad accorgersi che non tutte le opinioni sono equivalenti e che i fatti alla fine hanno la testa dura.

Dunque dobbiamo rassegnarci a un alto tasso fisiologico di menzogna?

"Ciò che oggi pare il tratto fondamentale della menzogna è che non si tratta più del nascondimento della verità, ma della sua sostituzione, dell'uccisione dei fatti. In questi ultimi decenni si è ecceduto in campo politico nell'uso sfacciato di menzogne, di affermazioni subito smentite. Una casa assolutamente trasparente non ci sarà mai, eppure molti cominciano ad accorgersi che non tutte le opinioni sono equivalenti e che i fatti alla fine hanno la testa dura.

Remo Bodei

sabato 2 novembre 2013

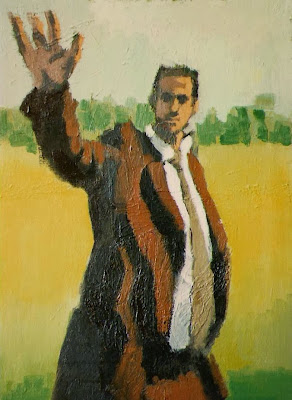

Regime e censura, di Umberto Eco | Uomo che saluta, olio su tela

[...] In questo senso le forme di censura sono state molteplici: dall'eliminazione di libri pericolosi (dall'indice sino al rogo) all'ordine ai giornali di non trasmettere alcune notizie, alla damnatio memoriae che è una forma di censura talora spontanea e inavvertita, per cui di qualcuno o di qualche opera non si fa più cenno, da nessuna parte, in modo che quella cosa (nome, opera, impresa) venga per così dire rimossa dalla coscienza collettiva.

[...] C'è un modo di distinguere le censure che chiameremo culturali da quelle politiche. Le censure culturali avvengono lentamente, a poco a poco, per consenso generale, e di solito gli errori vengono definiti tali senza essere cancellati (noi possiamo benissimo ritrovare testi dove si dice che il Sole gira intorno alla Terra), mentre le censure politiche agiscono per così dire chirurgicamente, tendono a eliminare un ricordo, a fare in modo che non possa mai più riemergere.

[...] Sono convinto che nell'epoca delle comunicazioni di massa, dove anche le vecchie forme di dittatura si trasformano in populismo mediatico, la censura tradizionale diventi sempre più inefficace.

[...] In realtà anche in dittature come quella fascista la censura impediva solo che alcune notizie fossero date pubblicamente, ma non impediva che esse circolassero in modo clandestino - e sovente la notizia sussurrata aveva un impatto maggiore della notizia resa pubblica. Allora il sussurro prendeva la forma della mormorazione bocca-orecchio, oggi prenderà quella della mormorazione-blog.

[...] C'è un modo di distinguere le censure che chiameremo culturali da quelle politiche. Le censure culturali avvengono lentamente, a poco a poco, per consenso generale, e di solito gli errori vengono definiti tali senza essere cancellati (noi possiamo benissimo ritrovare testi dove si dice che il Sole gira intorno alla Terra), mentre le censure politiche agiscono per così dire chirurgicamente, tendono a eliminare un ricordo, a fare in modo che non possa mai più riemergere.

[...] Sono convinto che nell'epoca delle comunicazioni di massa, dove anche le vecchie forme di dittatura si trasformano in populismo mediatico, la censura tradizionale diventi sempre più inefficace.

[...] In realtà anche in dittature come quella fascista la censura impediva solo che alcune notizie fossero date pubblicamente, ma non impediva che esse circolassero in modo clandestino - e sovente la notizia sussurrata aveva un impatto maggiore della notizia resa pubblica. Allora il sussurro prendeva la forma della mormorazione bocca-orecchio, oggi prenderà quella della mormorazione-blog.

Umbert Eco, La Repubblica

|

| Uomo che saluta, olio su tela 1997 - Gianluca Salvati |

lunedì 21 ottobre 2013

Massoneria di Rito Scozzese - grado del cavaliere Kadosh | "Los hermanitos" della ragazza di Piero Armenti

Più complessi sono le valenze e il simbolismo dei gradi addizionali propri del Rito Scozzese che in più presentano differenze notevoli nei rituali dei vari Paesi (in alcuni casi il loro snelli mento ha portato all'abolizione di alcuni gradi). Pertanto è impossibile prenderli in considerazione nel dettaglio a partire dal 4° (Maestro Segreto) fino al 330 (Sovrano Grande Ispettore Generale). Dal punto di vista dei contenuti simbolici si riscontrano un ampliamento della leggenda di Hiram e riferimenti, oltre che alla Bibbia (l'Arca Santa, per esempio), alla tradizione cavalleresca, al Templarismo, alla Rosa-Croce.

Uno dei gradi che, all'esterno della Massoneria, ha suscitato più fraintendimenti è quello del cavaliere Kadosh (o dell'Aquila Bianca e Nera), collegato alla leggenda templare con esplicito riferimento alla morte di Jacques de Molay.

Uno dei gradi che, all'esterno della Massoneria, ha suscitato più fraintendimenti è quello del cavaliere Kadosh (o dell'Aquila Bianca e Nera), collegato alla leggenda templare con esplicito riferimento alla morte di Jacques de Molay.

|

| Los hermanitos della ragazza di Piero Armenti - El Junkito, Caracas |

Il tema spirituale è sempre la morte-rinascita e più specificamente il tema iniziatico del distacco. Ma, come in molti miti in cui l'eroe o il dio soccombono alle forze delle tenebre, la vittima deve essere vendicata. Così questo grado è detto della vendetta, nel senso che ci si deve impegnare affinché la verità e la giustizia vincano sul male. Anche a causa della complessità di questa problematica la vendetta templare è stata erroneamente interpretata come uno degli obiettivi della Massoneria e una minaccia sempre incombente per chiunque si opponga ai suoi disegni.

La Massoneria - Il vincolo fraterno che gioca con la storia, ed. Giunti

venerdì 18 ottobre 2013

Storia dell'intreccio politico mafioso in Italia | L'on. Gennaro Aliberti e il gioco del lotto clandestino

GENNARO ALIBERTI era un uomo politico campano, originario di Pontecagnano, provincia di Salerno, che operava agli inizi del novecento nel napoletano.

L'onorevole Gennaro Aliberti, tra i suoi interessi, vantava amicizie con noti personaggi della camorra (criminalità organizzata napoletana). Inoltre aveva diversi interessi imprenditoriali: era il referente occulto, per esempio, del gioco del lotto clandestino.

Don Gennarino, insomma, è stato un precursore, un pioniere di quella nuova tassa sulla povertà rappresentata dal gioco d'azzardo in tutte le sue forme: dal gratta e perdi ai videopoker... Dicevo che 'on Gennaro è stato l'avanguardia, la punta di diamante di questo nuovo prelievo legalizzato che oggi è promosso direttamente dallo Stato (le mafie ringraziano).

Eppure, ai suoi tempi, c'era chi parlava male di Gennaro Aliberti; certamente si trattava di persone ignoranti, mosse unicamente da invidia per cotanto brillante spirito imprenditoriale e riconoscimento sociale. Gente che non comprendeva la portata storica di un nuovo modo (molto antico nella sostanza) di intendere l'impegno politico.

Quel Gennaro Aliberti era un uomo che sapeva fare politica con la p maiuscola... C'erano persone che osavano scrivere cose indicibili (ma vere) sul conto di Gennarino Aliberti... Fortunatamente, il giovane avvocato Enrico De Nicola, uomo integro e tutto d'un pezzo, si rifiutò di difendere colui che aveva scritto delle infamità (provate) su Gennaro Aliberti.

In seguito è stato scritto che Gennaro Aliberti era una "fogna che va murata": quanta inutile cattiveria nei suoi confronti. Lo Stato oggi dovrebbe rimediare a questa ingiustizia nei confronti di 'on Gennarino Aliberti, dovrebbe fargli un monumento, a quella merda.

L'onorevole Gennaro Aliberti, tra i suoi interessi, vantava amicizie con noti personaggi della camorra (criminalità organizzata napoletana). Inoltre aveva diversi interessi imprenditoriali: era il referente occulto, per esempio, del gioco del lotto clandestino.

Don Gennarino, insomma, è stato un precursore, un pioniere di quella nuova tassa sulla povertà rappresentata dal gioco d'azzardo in tutte le sue forme: dal gratta e perdi ai videopoker... Dicevo che 'on Gennaro è stato l'avanguardia, la punta di diamante di questo nuovo prelievo legalizzato che oggi è promosso direttamente dallo Stato (le mafie ringraziano).

Eppure, ai suoi tempi, c'era chi parlava male di Gennaro Aliberti; certamente si trattava di persone ignoranti, mosse unicamente da invidia per cotanto brillante spirito imprenditoriale e riconoscimento sociale. Gente che non comprendeva la portata storica di un nuovo modo (molto antico nella sostanza) di intendere l'impegno politico.

Quel Gennaro Aliberti era un uomo che sapeva fare politica con la p maiuscola... C'erano persone che osavano scrivere cose indicibili (ma vere) sul conto di Gennarino Aliberti... Fortunatamente, il giovane avvocato Enrico De Nicola, uomo integro e tutto d'un pezzo, si rifiutò di difendere colui che aveva scritto delle infamità (provate) su Gennaro Aliberti.

In seguito è stato scritto che Gennaro Aliberti era una "fogna che va murata": quanta inutile cattiveria nei suoi confronti. Lo Stato oggi dovrebbe rimediare a questa ingiustizia nei confronti di 'on Gennarino Aliberti, dovrebbe fargli un monumento, a quella merda.

|

| Agustin Codazzi |

mercoledì 9 ottobre 2013

"L'incidente" | Nilde Iotti e Tina Anselmi: contrasto alla loggia massonica P2, la loggia infame

Ritornava a casa dalla messa, suo fratello più grande gli aveva detto che, se aveva freddo, poteva ritornare in macchina con gli altri, il motorino l'avrebbe guidato lui.

Gli aveva risposto di no: era venuto col motorino e con quello sarebbe tornato. Non era affatto freddo, nonostante fossero le 8 di sera. Certamente cominciava a scendere l'umidità...

Risalendo la strada di Capodimonte, fu superato, a destra, da alcune macchine che andavano di fretta. Il rombo dei motori disturbava la placida tranquillità della domenica: una nota stonata dato che non c'era traffico e le poche auto procedevano con calma. Quando fu sorpassato da quelle vetture, avvertì una sensazione di freddo, ora si, come attraversando una nuvola. Tirò via i piedi dai pedali e li poggiò sulla pedanina, pochi centimetri più in alto.

Al Regresso, c'era la coda di macchine in attesa che scattasse il verde.

A quei tempi il semaforo era azionato da un vigile che manovrava dall'interno di un casotto, una sorta di chiosco verde stinto coi bordi bombati e vetrate da autobus.

Nonostante la carreggiata fosse molto larga, la fila di macchine era tutta a ridosso della doppia striscia. Le auto erano praticamente attaccate l'una all'altra, cosicché, non potendo rientrare a destra, fu costretto a proseguire poco oltre la doppia striscia. La strada nell'altro senso di marcia era ancora più larga, avrebbero potuto procedere tranquillamente 3 auto affiancate. Ciononostante avanzò con cautela, tenendosi a ridosso della doppia striscia. Ma il margine di curva non fu sufficiente ad una macchina che scendeva e fu colpito.

L'aveva visto arrivare, spedito e calibrando la traiettoria sullo sterzo come cercando di investirlo. L'ultima immagine che memorizzò prima di cadere, fu la sterzata dell'uomo al volante.

Tutto avvenne con la rapidità del lampo: il tipo che sterzava all'ultimo, con un ampio gesto, l'impatto, il vuoto.

L'asfalto fermò la sua caduta dopo una parabola di un paio di metri. Atterrò sull'avambraccio sinistro, sulla mano destra e sulle punte dei piedi, contemporaneamente. L'attimo successivo era in mezzo al traffico a sollevare il motorino ripiegato al centro della strada. Non vedeva altro, come se il motorino fosse il suo corpo inanimato e lui la sua anima, ed ora fossero separati perché non era sopravvissuto all'impatto...

Notò che il pedalino destro era completamente schiacciato sul carter che, spaccato in quel punto, perdeva olio nero. Ed era come se il motorino sanguinasse...

Lo appoggiò sul ciglio della strada, a ridosso del marciapiedi. Gli venne incontro suo padre, di corsa, chiedendogli cos'era successo.

Il ragazzino rispose: “Sono scivolato!”.

Il tipo venne fuori dall'auto energicamente, sfoggiando un'ammirevole agilità per la sua stazza. Era sotto la trentina, aveva scarpe di gomma e i pantaloni della tuta da tennis. Un maglione beige copriva la pancia prominente.

L'auto era ferma al centro della strada: di sbieco, la ruota sinistra anteriore era a terra. La macchina era visibilmente di traverso, non allineata all'andamento di marcia. All'interno c'erano alcune ombre di ragazze, tre o quattro, tra i 20 e i 25 anni.

Nonostante l'auto ferma, il traffico non subì rallentamenti e le auto scorrevano indisturbate.

Si avvicinò suo fratello maggiore e alcuni curiosi, tra cui un tipo biondo e lentigginoso: il biondone.

L'autista e suo padre scambiarono frasi di circostanza. L'autista si discolpò: il ragazzo guidava contromano. Parlamentarono un po'. Ad un certo punto il ragazzino scoppiò in lacrime. Aveva realizzato che se non avesse sollevato i piedi sulla pedanina, non sarebbe sopravvissuto all'impatto. Un fremito ondeggiò sulle ombre delle ragazze nell'auto. Il biondone gli disse in dialetto: “E ora perché piangi: non ti sei fatto niente!”.

Era vero, non aveva neanche un graffio, ma avvertendo l'ostilità dell'evidenza spicciola nei suoi confronti, si addossò la colpa dell'incidente.

Il biondone ebbe come un senso di sollievo a quelle affermazioni. Guardò l'autista gonfio di soddisfazione, e, se avesse potuto, quel frocione avrebbe sbottato: “Dio è con noi!”. L'autista non raccolse, rimanendo serio e impassibile.

Durante il confronto con la controparte (o le controparti), il ragazzino si aspettava di veder sbucare il vigile dalla sua tana. Quest'evento non accadde: il vigile rimase rintanato per tutto il quarto d'ora e passa che andò dall'incidente al congedo degli interessati.

Dopo aver parlamentato, stavano andando via quando suo padre richiamò l'autista, per dirgli che il ragazzino non aveva ancora 14 anni.

Era da più di un anno che frequentava quella chiesa giù a Capodimonte.

In quella chiesa si aveva ricevuto il sacramento della prima comunione, dopo anni di catechismo alla parrocchia dei Rogazionisti del suo quartiere.

Di quegli interminabili e pallosi anni del catechismo preferiva non parlare, ma aveva ben chiaro che in quel periodo qualsiasi cosa avesse fatto sarebbe stato di gran lunga migliore. E poi non aveva mai capito perché le catechiste non lo avevano mai congedato. Non aveva fatto un'assenza ed era stato costretto anch'egli a sorbirsi la stessa minestrina annacquata: le chiacchiere che le due bigotte dispensavano a tutti.

Comunque a distanza di qualche mese dalla comunione, una domenica sera si trovò di punto in bianco, dietro suggerimento di sua madre, a servire la messa in quella chiesa di Capodimonte.

L'esperienza gli piacque così il giorno successivo volle ripeterla. Andò da solo, a piedi fino al tempio. In realtà l'ultimo tratto lo fece di corsa, dalla parte senza marciapiede che va da Regresso (il luogo dove avverrà "l'incidente") alla chiesa.

Quando vide il sagrestano gli disse che era intenzionato a servire la messa anche quel giorno. Lui gli chiese se non avesse paura ad andare da solo per quelle strade. In effetti, pur non essendo distante da casa sua, la strada per raggiungere la chiesa era quantomeno desolante: non c'erano punti di ritrovo, locali o negozi, ma solo strade e marciapiedi male illuminati. Eppure disse di no, di cosa doveva aver paura?

Il sagrestano gli rispose che potevano sapere chi era suo padre.

A quest'affermazione rimase alquanto perplesso, gli sembrava proprio campata in aria, non aveva fatto tanta strada per sentirsi prendere in giro. E poi chi era suo padre? Un funzionario del Comune di Napoli, senza troppe chance di carriera nonostante i titoli e l'indiscussa professionalità.

Il sagrestano si fece pensieroso, era una persona di qualità, misurava le parole e sapeva scherzare senza essere offensivo. Non tornò più sull'argomento, ma si fece sempre scrupolo di aspettare che arrivasse l'autobus quando il ragazzino tornava a casa.

Il giorno dopo "l'incidente", il ragazzino andò a scuola. Aveva gli stessi abiti della sera prima. A Regresso salì su un autobus affollato che l'avrebbe portato al centro. La solita routine, ma quel giorno notò qualcosa di diverso: lo strano silenzio che regnava all'interno del bus. Non era il rumore tipico dei mezzi affollati che prendeva, questo era silenzioso in modo innaturale nonostante fosse pieno, stipato di gente... e il silenzio durò lungo tutto il tragitto: gli parve decisamente insolito. Ebbe la precisa sensazione che fossero tutti al corrente di ciò che gli era capitato il giorno precedente, nonostante l'autobus provenisse dalla periferia e lui non conoscesse nessuno da quelle parti... Com'era possibile?

Quel ragazzino ero io. Tempo dopo mi dissi che avrei ricordato la data di “quell'incidente”.

Sono passati più di 30 anni da quella domenica sera al Regresso, quando mi sono messo in testa di ricostruirne la dinamica, avevo un problema: non ricordavo più la data esatta del fatidico incidente.

Ero assolutamente certo che fosse avvenuto di domenica e altrettanto certo che fosse successo a fine ottobre. Dovevo procurarmi un calendario del 1981 per ritrovare quella domenica lì. Immaginai che utilizzando internet sarebbe stato facile... In realtà è stato ancora più semplice di quanto immaginassi ed è avvenuto prima che mi attivassi a fare una ricerca.

“L'incidente” è avvenuto a fine ottobre 1981. In quei giorni, l'onorevole Nilde Iotti (deputato Pci, presidente della Camera) propose all'onorevole Tina Anselmi la presidenza della Commissione inquirente sulla P2 (la loggia infame).

Tina Anselmi accettò dopo 5 minuti di riflessione.

Rendo omaggio al valore di queste due donne, raro esempio di etica politica.

Gli aveva risposto di no: era venuto col motorino e con quello sarebbe tornato. Non era affatto freddo, nonostante fossero le 8 di sera. Certamente cominciava a scendere l'umidità...

Risalendo la strada di Capodimonte, fu superato, a destra, da alcune macchine che andavano di fretta. Il rombo dei motori disturbava la placida tranquillità della domenica: una nota stonata dato che non c'era traffico e le poche auto procedevano con calma. Quando fu sorpassato da quelle vetture, avvertì una sensazione di freddo, ora si, come attraversando una nuvola. Tirò via i piedi dai pedali e li poggiò sulla pedanina, pochi centimetri più in alto.

Al Regresso, c'era la coda di macchine in attesa che scattasse il verde.

A quei tempi il semaforo era azionato da un vigile che manovrava dall'interno di un casotto, una sorta di chiosco verde stinto coi bordi bombati e vetrate da autobus.

Nonostante la carreggiata fosse molto larga, la fila di macchine era tutta a ridosso della doppia striscia. Le auto erano praticamente attaccate l'una all'altra, cosicché, non potendo rientrare a destra, fu costretto a proseguire poco oltre la doppia striscia. La strada nell'altro senso di marcia era ancora più larga, avrebbero potuto procedere tranquillamente 3 auto affiancate. Ciononostante avanzò con cautela, tenendosi a ridosso della doppia striscia. Ma il margine di curva non fu sufficiente ad una macchina che scendeva e fu colpito.

L'aveva visto arrivare, spedito e calibrando la traiettoria sullo sterzo come cercando di investirlo. L'ultima immagine che memorizzò prima di cadere, fu la sterzata dell'uomo al volante.

Tutto avvenne con la rapidità del lampo: il tipo che sterzava all'ultimo, con un ampio gesto, l'impatto, il vuoto.

L'asfalto fermò la sua caduta dopo una parabola di un paio di metri. Atterrò sull'avambraccio sinistro, sulla mano destra e sulle punte dei piedi, contemporaneamente. L'attimo successivo era in mezzo al traffico a sollevare il motorino ripiegato al centro della strada. Non vedeva altro, come se il motorino fosse il suo corpo inanimato e lui la sua anima, ed ora fossero separati perché non era sopravvissuto all'impatto...

|

Lo appoggiò sul ciglio della strada, a ridosso del marciapiedi. Gli venne incontro suo padre, di corsa, chiedendogli cos'era successo.

Il ragazzino rispose: “Sono scivolato!”.

Il tipo venne fuori dall'auto energicamente, sfoggiando un'ammirevole agilità per la sua stazza. Era sotto la trentina, aveva scarpe di gomma e i pantaloni della tuta da tennis. Un maglione beige copriva la pancia prominente.

L'auto era ferma al centro della strada: di sbieco, la ruota sinistra anteriore era a terra. La macchina era visibilmente di traverso, non allineata all'andamento di marcia. All'interno c'erano alcune ombre di ragazze, tre o quattro, tra i 20 e i 25 anni.

Nonostante l'auto ferma, il traffico non subì rallentamenti e le auto scorrevano indisturbate.

Si avvicinò suo fratello maggiore e alcuni curiosi, tra cui un tipo biondo e lentigginoso: il biondone.

L'autista e suo padre scambiarono frasi di circostanza. L'autista si discolpò: il ragazzo guidava contromano. Parlamentarono un po'. Ad un certo punto il ragazzino scoppiò in lacrime. Aveva realizzato che se non avesse sollevato i piedi sulla pedanina, non sarebbe sopravvissuto all'impatto. Un fremito ondeggiò sulle ombre delle ragazze nell'auto. Il biondone gli disse in dialetto: “E ora perché piangi: non ti sei fatto niente!”.

Era vero, non aveva neanche un graffio, ma avvertendo l'ostilità dell'evidenza spicciola nei suoi confronti, si addossò la colpa dell'incidente.

Il biondone ebbe come un senso di sollievo a quelle affermazioni. Guardò l'autista gonfio di soddisfazione, e, se avesse potuto, quel frocione avrebbe sbottato: “Dio è con noi!”. L'autista non raccolse, rimanendo serio e impassibile.

Durante il confronto con la controparte (o le controparti), il ragazzino si aspettava di veder sbucare il vigile dalla sua tana. Quest'evento non accadde: il vigile rimase rintanato per tutto il quarto d'ora e passa che andò dall'incidente al congedo degli interessati.

Dopo aver parlamentato, stavano andando via quando suo padre richiamò l'autista, per dirgli che il ragazzino non aveva ancora 14 anni.

Era da più di un anno che frequentava quella chiesa giù a Capodimonte.

In quella chiesa si aveva ricevuto il sacramento della prima comunione, dopo anni di catechismo alla parrocchia dei Rogazionisti del suo quartiere.

Di quegli interminabili e pallosi anni del catechismo preferiva non parlare, ma aveva ben chiaro che in quel periodo qualsiasi cosa avesse fatto sarebbe stato di gran lunga migliore. E poi non aveva mai capito perché le catechiste non lo avevano mai congedato. Non aveva fatto un'assenza ed era stato costretto anch'egli a sorbirsi la stessa minestrina annacquata: le chiacchiere che le due bigotte dispensavano a tutti.

Comunque a distanza di qualche mese dalla comunione, una domenica sera si trovò di punto in bianco, dietro suggerimento di sua madre, a servire la messa in quella chiesa di Capodimonte.

L'esperienza gli piacque così il giorno successivo volle ripeterla. Andò da solo, a piedi fino al tempio. In realtà l'ultimo tratto lo fece di corsa, dalla parte senza marciapiede che va da Regresso (il luogo dove avverrà "l'incidente") alla chiesa.

Quando vide il sagrestano gli disse che era intenzionato a servire la messa anche quel giorno. Lui gli chiese se non avesse paura ad andare da solo per quelle strade. In effetti, pur non essendo distante da casa sua, la strada per raggiungere la chiesa era quantomeno desolante: non c'erano punti di ritrovo, locali o negozi, ma solo strade e marciapiedi male illuminati. Eppure disse di no, di cosa doveva aver paura?

Il sagrestano gli rispose che potevano sapere chi era suo padre.

A quest'affermazione rimase alquanto perplesso, gli sembrava proprio campata in aria, non aveva fatto tanta strada per sentirsi prendere in giro. E poi chi era suo padre? Un funzionario del Comune di Napoli, senza troppe chance di carriera nonostante i titoli e l'indiscussa professionalità.

Il sagrestano si fece pensieroso, era una persona di qualità, misurava le parole e sapeva scherzare senza essere offensivo. Non tornò più sull'argomento, ma si fece sempre scrupolo di aspettare che arrivasse l'autobus quando il ragazzino tornava a casa.

Il giorno dopo "l'incidente", il ragazzino andò a scuola. Aveva gli stessi abiti della sera prima. A Regresso salì su un autobus affollato che l'avrebbe portato al centro. La solita routine, ma quel giorno notò qualcosa di diverso: lo strano silenzio che regnava all'interno del bus. Non era il rumore tipico dei mezzi affollati che prendeva, questo era silenzioso in modo innaturale nonostante fosse pieno, stipato di gente... e il silenzio durò lungo tutto il tragitto: gli parve decisamente insolito. Ebbe la precisa sensazione che fossero tutti al corrente di ciò che gli era capitato il giorno precedente, nonostante l'autobus provenisse dalla periferia e lui non conoscesse nessuno da quelle parti... Com'era possibile?

Quel ragazzino ero io. Tempo dopo mi dissi che avrei ricordato la data di “quell'incidente”.

Sono passati più di 30 anni da quella domenica sera al Regresso, quando mi sono messo in testa di ricostruirne la dinamica, avevo un problema: non ricordavo più la data esatta del fatidico incidente.

Ero assolutamente certo che fosse avvenuto di domenica e altrettanto certo che fosse successo a fine ottobre. Dovevo procurarmi un calendario del 1981 per ritrovare quella domenica lì. Immaginai che utilizzando internet sarebbe stato facile... In realtà è stato ancora più semplice di quanto immaginassi ed è avvenuto prima che mi attivassi a fare una ricerca.

“L'incidente” è avvenuto a fine ottobre 1981. In quei giorni, l'onorevole Nilde Iotti (deputato Pci, presidente della Camera) propose all'onorevole Tina Anselmi la presidenza della Commissione inquirente sulla P2 (la loggia infame).

Tina Anselmi accettò dopo 5 minuti di riflessione.

Rendo omaggio al valore di queste due donne, raro esempio di etica politica.

sabato 5 ottobre 2013

Giustino Fortunato e il pane di Affrico - Gaetano Salvemini | Indro Montanellli - Giovanni Spadolini

Scade quest'anno il trentesimo anniversario della morte di Giustino Fortunato. E, sebbene all'uomo e alla sua opera siano stati dedicati molti scritti nei giornali del Sud, e specialmente nelle riviste che si occupano di problemi meridionali, ho l'impressione che di questo grandissimo italiano nel Nord si sappia ben poco.

La cosa si spiega un po' con l'indifferenza che l'Italia cisalpina ha sempre mostrato per quella d'oltre Volturno, e molto col carattere del personaggio, che non ebbe il pittoresco e l'aggressività battagliera di altri suoi compaesani come il Crispi, il Villari, il Nitti e il Salvemini.

La cosa si spiega un po' con l'indifferenza che l'Italia cisalpina ha sempre mostrato per quella d'oltre Volturno, e molto col carattere del personaggio, che non ebbe il pittoresco e l'aggressività battagliera di altri suoi compaesani come il Crispi, il Villari, il Nitti e il Salvemini.

|

| Paesaggio cisalpino |

Sebbene ininterrottamente sulla breccia politica dal 1909 al 1932, prima come deputato della sua Lucania e poi come senatore, Fortunato non era uomo di lotta, non brigò mai un portafogli di ministro e, quando in Parlamento i ferri si arroventavano, preferiva trarsi in disparte, incapace com'era d'impennate oratorie e di quel minimo di teatralità che la polemica esige. Se si trattava di difendere i poveri «cafoni» che lo avevano eletto da qualche nuova tassa e di sollecitare crediti in loro favore, a don Giustino gli argomenti non mancavano e li esponeva in modo che a qualunque avversario era difficile ribatterli. Ma lo faceva con voce quieta e uguale, senza gesticolare, senza drammatizzare. E se nella discussione entravano in balio i soliti «immancabili destini », si rimetteva a sedere e non apriva più bocca. Infatti credo che dal '22 al '32 l'abbia tenuta sempre chiusa.

Sul piano umano, Fortunato incarnava alla perfezione quell'altro tipo di meridionale che noi settentrionali non conosciamo, o non riconosciamo, perché non corrisponde al cliché che ce ne siamo fatto: il meridionale introverso e complessato, alieno da ogni retorica e esteriorità, impacciatissimo nella cosiddetta «vita di relazione» e quindi sempre impaurito di offendere qualcuno, di rigorose esigenze morali e morbosamente sensibile alle forme, malinconico e solitario. Il tipo insomma cui .apparteneva anche De Nicola, coi suoi scrupoli, le sue allergie e le sue bizze.

Bizze e allergie, Fortunato non ne aveva. Ma scrupoli sì, e dei più nobili. Credo che in tutti i suoi scritti e discorsi invano si cercherebbe una sola parola men che riguardosa anche verso i suoi avversari.  |

| Giustino Fortunato |

I protagonisti (1962), Indro Montanelli

CHI abbia letto Una scelta di vita di Giorgio Amendola non può avere dimenticato le pagine sulla casa di Giustino Fortunato. Siamo nella Napoli del 1927-28, pullulante di antifascisti che trovano nella biblioteca di Croce un riparo e una qualche forma di protezione e di asilo: antifascisti soprattutto giovani, oscillanti fra liberalismo e democrazia e socialismo, delusi dalle esperienze recenti, compresa quella aventiniana, ansiosi di nuovi sbocchi, talora inseguitori di nuovi fantasmi.

Nella casa di via Vittoria Colonna, Giustino Fortunato, il grande meridionalista che aveva conosciuto dopo il '60 la ferocia della guerra fra briganti e borghesi - la vera « guerra civile» del sud -, riceve tutti i giorni dalle 16 alle 19: seduto in una maestosa poltrona con le gambe coperte da un plaid. Nel 1928 Fortunato ha già compiuto ottant'anni, ma la sua parabola intellettuale e politica gli ha consentito di vivere, intero e senza illusioni, il dramma del « suo» Mezzogiorno, con un pessimismo solcato da note di « Ecclesiaste ».

Il giovane Amendola, non ancora passato al comunismo ma già distaccato dal filone paterno, incontra in quelle stanze severe personaggi di contrastante rilievo, quasi a rispecchiare la complessa e frastagliata vita del protagonista al tramonto: vecchi prìncipi napoletani (uno si proclamava figlio naturale dell'ultimo dei Borboni) ma anche democratici di schietta tempra come Umberto Zanotti Bianco (che un giorno portò a Fortunato un pezzo di pane acquistato ad Affrico, presso Reggio Calabria, il giorno prima, che sembrava diventato una pietra scura) o scintillanti giornalisti di un filone liberale che aveva risentito di Oriani, come Floriano Del Secolo.

«Conversatore infaticabile»: lo descrive Amendola. Prodigo di notizie sul Mezzogiorno, instancabile nel descrivere le miserie e le insufficienze di quelle terre del sud, su cui gravava una maledizione divina, rivissuta con trasalimenti laici. Ma avverso, come il suo amico Croce, come tutti i veri bibliofili, a ogni prestito di libri.

[...] È una guerra che attenta alla civiltà. È lo stesso linguaggio di Croce. E quando Croce diventerà, proprio col Giolitti avversato o almeno non amato, ministro della Pubblica Istruzione nel governo del giugno 1920, Fortunato traverserà - lo rivelano le pagine dei suoi carteggi - uno dei momenti più dolorosi nei suoi rapporti, ormai pacificati e distesi, con Giolitti. È Salvemini a provocare l'incidente, con la sua veemenza. Salvemini deputato controvoglia; parlamentare, eletto dai combattenti, non privo di bizze e di asperità. Anti-crociano sempre. E quindi avverso a quel tandem Giolitti-Croce.

In piena Camera lo storico pugliese, intervenendo sulla fiducia al governo, ricorda che nel 1905 «un vecchio uomo politico si recò da Giolitti a proporgli la nomina a senatore di Croce». «Croce, mai sentito nominare », rispose Giolitti. E l'altro: «Ma è un filosofo», «Un filosofo: assumerò informazioni».

Giolitti, dai banchi del governo, nega con una punta di sdegno. Salvemini insiste: alle strette fa il nome dell'informatore di allora, Giustino Fortunato. Don Giustino è sconvolto. «Salvernini ha abusato indegnamente di me, suo amico», scrive il 6 luglio 1920 a Zanotti Bianco. Non ricorda neanche la confidenza, forse un aneddoto: comunque fatta in via riservata. Telegrafa a Croce e a Giolitti: «Non ho parole per deplorare l'abuso fatto alla Camera del povero mio nome». «Non so darmene pace», incalza. Esige una spiegazione di Salvemini, che gli risponde con irritazione fra candida e stupita: «Solo il padreterno aveva ordinato dal Monte Sinai di non fare il suo nome... Dopo il padreterno ci sei tu...»

Affronto ancora più grave e doloroso, per Fortunato, proprio in quanto gli proviene da Salvemini, il «fratello di elezione» che ha occupato così a lungo il primo posto nei suoi affetti. In Salvemini, nel suo giovanile e battagliero vigore, nella intransigenza morale a tutta prova, il vecchio parlamentare aveva visto il riformatore severo, in grado di far sentire la propria voce, di formulare denunce non accademiche ma penetranti e incisive. «Facciamo che la denuncia del male sia eccitamento al lavoro», gli aveva scritto nel febbraio del 1910, «non pretesto a non lavorare.» E gli aveva augurato, solo pochi mesi più tardi, di «essere il Mazzini della nuova generazione».

Dopo la grave ferita ricevuta nel 1920, Fortunato è tranquillo solo quando Giolitti lo rassicura. E la lettera del settantanovenne presidente del Consiglio, datata lO luglio, riassume interi lo stile di un uomo, l'orgoglio di una vita. «Posso assicurarti», scrive Giolitti, «che alle parole di costui [costui sarebbe Salvemini] la Camera non diede importanza alcuna, e io appena me ne accorsi, e certamente non mi passò per la mente di dubitare che tu avessi parlato men che amichevolmente di me.»

Lo screzio su Giolitti non sarà mai del tutto risarcito, tra Fortunato e Salvemini, nonostante le imminenti convergenze politiche nella lotta alla dittatura. Sul fronte variegato e composito del liberalismo meridionale. Fortunato sarà il solo che coglierà fin dall 'inizio l'essenza autoritaria e reazionaria del fascismo, il solo che non conoscerà, nel suo sterminato pessimismo, neanche un momento di illusione sul moto delle camicie nere. «Quaggiù tutti 'delirano' dalla gioia», scrive da Napoli ad Antonio Cefaly, il 6 novembre, all'indomani della marcia su Roma, «'plaudenti' a tutto quello che è accaduto e accade. Come le tante volte in mia vita, son solo a pensare, a dolermi in opposizione alla quasi unanimità.»

Gli uomini che fecero l'Italia (1993), Giovanni Spadolini

Iscriviti a:

Commenti (Atom)