|

| Human, collage su carta - Gianluca Salvati - 2004 Caracas |

lunedì 25 novembre 2013

Massoneria | La loggia coperta Propaganda e la P2 di Licio Gelli

Della nota sigla P2 la P significa “Propaganda”. È il nome di una loggia nata nel 1877 allo scopo di “tenere attivi e vincolati all'Ordine e in corrispondenza diretta con il Grande Oriente gli uomini che per la loro posizione sociale non avrebbero potuto iscriversi nelle logge ordinarie e frequentarne i lavori” (U. Bacci, Il Libro del Massone Italiano, Bologna, 1972). Il clima storico è quello in cui molti affiliati alla Massoneria giocarono un ruolo importantissimo nell'assestamento dello Stato unitario. Fra i membri di questa loggia si possono infatti ricordare i nomi di G. Garibaldi, dei politici A. Saffi, G. Zanardelli, A. Bertani, e F. Crispi, del filosofo del diritto G. Bovio e del poeta G. Carducci. Che ci possano essere “posizioni sociali” incompatibili con la partecipazione ai regolari lavori delle logge è comprensibile, ma poiché la partecipazione a questi lavori è dalla Massoneria dichiarata essenziale per la costruzione e il percorso spirituale del singolo, sembra che si possa individuare sin dalle origini della Loggia “Propaganda” un cedimento a interessi di natura squisitamente profana. Tale valutazione è suffragata dal fatto che un primo scandalo, quello della Banca Romana del 1892-1893 in cui furono coinvolti alcuni dei suoi membri, determinò la crisi di questa loggia “atipica”.

Dopo il periodo fascista essa si ricostituì, assumendo il numero 2 per sottolineare la sua antica tradizione: tra le logge ancora attive poteva infatti vantare un'anzianità inferiore solo a quella della loggia alessandrina “Santorre di Santarosa”.

La Massoneria – Il vincolo fraterno che gioca con la storia; Giunti Editore

Nell'Ottocento la trovata dei “fratelli coperti”, e di conseguenza la creazione della Loggia Propaganda, era servita a proteggere chi temeva le persecuzioni clericali.

Gianfranco Piazzesi, Gelli – La carriera di un eroe di quest'Italia; ed. Garzanti

venerdì 15 novembre 2013

Memoria e potere, di Milan Kundera | Quel fascistello di Andrea Dorato

La lotta dell'uomo contro il potere è la lotta della memoria contro l'oblio.

Milan Kundera

|

| Quel fascistello di Andrea Dorado - identikit |

lunedì 4 novembre 2013

La casa di vetro e la Ragion di Stato, di Remo Bodei | Politica e menzogna

[...] "Già con i teorici cinquecenteschi e seicenteschi della Ragion di Stato la politica non è più l'arte di governare gli Stati secondo giustizia e ragione, ma piuttosto l'arte di conservare o espandere il potere. Si riconosce che la politica ha i suoi misteri che non possono essere conosciuti dai sudditi o dai cittadini, perché al volgo bisogna somministrare utili menzogne. Dalla politica come arte segreta si è passati, attraverso il primo liberalismo inglese e l'illuminismo, alla democrazia come casa di vetro, esposta agli sguardi e al controllo dell'opinione pubblica. Ma non si perdono zone di opacità e di manipolazione."

Dunque dobbiamo rassegnarci a un alto tasso fisiologico di menzogna?

"Ciò che oggi pare il tratto fondamentale della menzogna è che non si tratta più del nascondimento della verità, ma della sua sostituzione, dell'uccisione dei fatti. In questi ultimi decenni si è ecceduto in campo politico nell'uso sfacciato di menzogne, di affermazioni subito smentite. Una casa assolutamente trasparente non ci sarà mai, eppure molti cominciano ad accorgersi che non tutte le opinioni sono equivalenti e che i fatti alla fine hanno la testa dura.

Dunque dobbiamo rassegnarci a un alto tasso fisiologico di menzogna?

"Ciò che oggi pare il tratto fondamentale della menzogna è che non si tratta più del nascondimento della verità, ma della sua sostituzione, dell'uccisione dei fatti. In questi ultimi decenni si è ecceduto in campo politico nell'uso sfacciato di menzogne, di affermazioni subito smentite. Una casa assolutamente trasparente non ci sarà mai, eppure molti cominciano ad accorgersi che non tutte le opinioni sono equivalenti e che i fatti alla fine hanno la testa dura.

Remo Bodei

sabato 2 novembre 2013

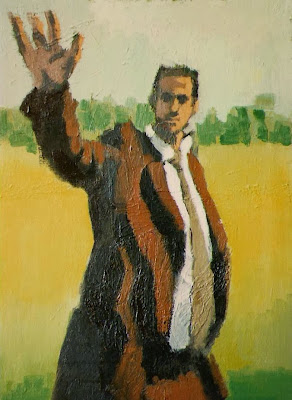

Regime e censura, di Umberto Eco | Uomo che saluta, olio su tela

[...] In questo senso le forme di censura sono state molteplici: dall'eliminazione di libri pericolosi (dall'indice sino al rogo) all'ordine ai giornali di non trasmettere alcune notizie, alla damnatio memoriae che è una forma di censura talora spontanea e inavvertita, per cui di qualcuno o di qualche opera non si fa più cenno, da nessuna parte, in modo che quella cosa (nome, opera, impresa) venga per così dire rimossa dalla coscienza collettiva.

[...] C'è un modo di distinguere le censure che chiameremo culturali da quelle politiche. Le censure culturali avvengono lentamente, a poco a poco, per consenso generale, e di solito gli errori vengono definiti tali senza essere cancellati (noi possiamo benissimo ritrovare testi dove si dice che il Sole gira intorno alla Terra), mentre le censure politiche agiscono per così dire chirurgicamente, tendono a eliminare un ricordo, a fare in modo che non possa mai più riemergere.

[...] Sono convinto che nell'epoca delle comunicazioni di massa, dove anche le vecchie forme di dittatura si trasformano in populismo mediatico, la censura tradizionale diventi sempre più inefficace.

[...] In realtà anche in dittature come quella fascista la censura impediva solo che alcune notizie fossero date pubblicamente, ma non impediva che esse circolassero in modo clandestino - e sovente la notizia sussurrata aveva un impatto maggiore della notizia resa pubblica. Allora il sussurro prendeva la forma della mormorazione bocca-orecchio, oggi prenderà quella della mormorazione-blog.

[...] C'è un modo di distinguere le censure che chiameremo culturali da quelle politiche. Le censure culturali avvengono lentamente, a poco a poco, per consenso generale, e di solito gli errori vengono definiti tali senza essere cancellati (noi possiamo benissimo ritrovare testi dove si dice che il Sole gira intorno alla Terra), mentre le censure politiche agiscono per così dire chirurgicamente, tendono a eliminare un ricordo, a fare in modo che non possa mai più riemergere.

[...] Sono convinto che nell'epoca delle comunicazioni di massa, dove anche le vecchie forme di dittatura si trasformano in populismo mediatico, la censura tradizionale diventi sempre più inefficace.

[...] In realtà anche in dittature come quella fascista la censura impediva solo che alcune notizie fossero date pubblicamente, ma non impediva che esse circolassero in modo clandestino - e sovente la notizia sussurrata aveva un impatto maggiore della notizia resa pubblica. Allora il sussurro prendeva la forma della mormorazione bocca-orecchio, oggi prenderà quella della mormorazione-blog.

Umbert Eco, La Repubblica

|

| Uomo che saluta, olio su tela 1997 - Gianluca Salvati |

lunedì 21 ottobre 2013

Massoneria di Rito Scozzese - grado del cavaliere Kadosh | "Los hermanitos" della ragazza di Piero Armenti

Più complessi sono le valenze e il simbolismo dei gradi addizionali propri del Rito Scozzese che in più presentano differenze notevoli nei rituali dei vari Paesi (in alcuni casi il loro snelli mento ha portato all'abolizione di alcuni gradi). Pertanto è impossibile prenderli in considerazione nel dettaglio a partire dal 4° (Maestro Segreto) fino al 330 (Sovrano Grande Ispettore Generale). Dal punto di vista dei contenuti simbolici si riscontrano un ampliamento della leggenda di Hiram e riferimenti, oltre che alla Bibbia (l'Arca Santa, per esempio), alla tradizione cavalleresca, al Templarismo, alla Rosa-Croce.

Uno dei gradi che, all'esterno della Massoneria, ha suscitato più fraintendimenti è quello del cavaliere Kadosh (o dell'Aquila Bianca e Nera), collegato alla leggenda templare con esplicito riferimento alla morte di Jacques de Molay.

Uno dei gradi che, all'esterno della Massoneria, ha suscitato più fraintendimenti è quello del cavaliere Kadosh (o dell'Aquila Bianca e Nera), collegato alla leggenda templare con esplicito riferimento alla morte di Jacques de Molay.

|

| Los hermanitos della ragazza di Piero Armenti - El Junkito, Caracas |

Il tema spirituale è sempre la morte-rinascita e più specificamente il tema iniziatico del distacco. Ma, come in molti miti in cui l'eroe o il dio soccombono alle forze delle tenebre, la vittima deve essere vendicata. Così questo grado è detto della vendetta, nel senso che ci si deve impegnare affinché la verità e la giustizia vincano sul male. Anche a causa della complessità di questa problematica la vendetta templare è stata erroneamente interpretata come uno degli obiettivi della Massoneria e una minaccia sempre incombente per chiunque si opponga ai suoi disegni.

La Massoneria - Il vincolo fraterno che gioca con la storia, ed. Giunti

venerdì 18 ottobre 2013

Storia dell'intreccio politico mafioso in Italia | L'on. Gennaro Aliberti e il gioco del lotto clandestino

GENNARO ALIBERTI era un uomo politico campano, originario di Pontecagnano, provincia di Salerno, che operava agli inizi del novecento nel napoletano.

L'onorevole Gennaro Aliberti, tra i suoi interessi, vantava amicizie con noti personaggi della camorra (criminalità organizzata napoletana). Inoltre aveva diversi interessi imprenditoriali: era il referente occulto, per esempio, del gioco del lotto clandestino.

Don Gennarino, insomma, è stato un precursore, un pioniere di quella nuova tassa sulla povertà rappresentata dal gioco d'azzardo in tutte le sue forme: dal gratta e perdi ai videopoker... Dicevo che 'on Gennaro è stato l'avanguardia, la punta di diamante di questo nuovo prelievo legalizzato che oggi è promosso direttamente dallo Stato (le mafie ringraziano).

Eppure, ai suoi tempi, c'era chi parlava male di Gennaro Aliberti; certamente si trattava di persone ignoranti, mosse unicamente da invidia per cotanto brillante spirito imprenditoriale e riconoscimento sociale. Gente che non comprendeva la portata storica di un nuovo modo (molto antico nella sostanza) di intendere l'impegno politico.

Quel Gennaro Aliberti era un uomo che sapeva fare politica con la p maiuscola... C'erano persone che osavano scrivere cose indicibili (ma vere) sul conto di Gennarino Aliberti... Fortunatamente, il giovane avvocato Enrico De Nicola, uomo integro e tutto d'un pezzo, si rifiutò di difendere colui che aveva scritto delle infamità (provate) su Gennaro Aliberti.

In seguito è stato scritto che Gennaro Aliberti era una "fogna che va murata": quanta inutile cattiveria nei suoi confronti. Lo Stato oggi dovrebbe rimediare a questa ingiustizia nei confronti di 'on Gennarino Aliberti, dovrebbe fargli un monumento, a quella merda.

L'onorevole Gennaro Aliberti, tra i suoi interessi, vantava amicizie con noti personaggi della camorra (criminalità organizzata napoletana). Inoltre aveva diversi interessi imprenditoriali: era il referente occulto, per esempio, del gioco del lotto clandestino.

Don Gennarino, insomma, è stato un precursore, un pioniere di quella nuova tassa sulla povertà rappresentata dal gioco d'azzardo in tutte le sue forme: dal gratta e perdi ai videopoker... Dicevo che 'on Gennaro è stato l'avanguardia, la punta di diamante di questo nuovo prelievo legalizzato che oggi è promosso direttamente dallo Stato (le mafie ringraziano).

Eppure, ai suoi tempi, c'era chi parlava male di Gennaro Aliberti; certamente si trattava di persone ignoranti, mosse unicamente da invidia per cotanto brillante spirito imprenditoriale e riconoscimento sociale. Gente che non comprendeva la portata storica di un nuovo modo (molto antico nella sostanza) di intendere l'impegno politico.

Quel Gennaro Aliberti era un uomo che sapeva fare politica con la p maiuscola... C'erano persone che osavano scrivere cose indicibili (ma vere) sul conto di Gennarino Aliberti... Fortunatamente, il giovane avvocato Enrico De Nicola, uomo integro e tutto d'un pezzo, si rifiutò di difendere colui che aveva scritto delle infamità (provate) su Gennaro Aliberti.

In seguito è stato scritto che Gennaro Aliberti era una "fogna che va murata": quanta inutile cattiveria nei suoi confronti. Lo Stato oggi dovrebbe rimediare a questa ingiustizia nei confronti di 'on Gennarino Aliberti, dovrebbe fargli un monumento, a quella merda.

|

| Agustin Codazzi |

mercoledì 9 ottobre 2013

"L'incidente" | Nilde Iotti e Tina Anselmi: contrasto alla loggia massonica P2, la loggia infame

Ritornava a casa dalla messa, suo fratello più grande gli aveva detto che, se aveva freddo, poteva ritornare in macchina con gli altri, il motorino l'avrebbe guidato lui.

Gli aveva risposto di no: era venuto col motorino e con quello sarebbe tornato. Non era affatto freddo, nonostante fossero le 8 di sera. Certamente cominciava a scendere l'umidità...

Risalendo la strada di Capodimonte, fu superato, a destra, da alcune macchine che andavano di fretta. Il rombo dei motori disturbava la placida tranquillità della domenica: una nota stonata dato che non c'era traffico e le poche auto procedevano con calma. Quando fu sorpassato da quelle vetture, avvertì una sensazione di freddo, ora si, come attraversando una nuvola. Tirò via i piedi dai pedali e li poggiò sulla pedanina, pochi centimetri più in alto.

Al Regresso, c'era la coda di macchine in attesa che scattasse il verde.

A quei tempi il semaforo era azionato da un vigile che manovrava dall'interno di un casotto, una sorta di chiosco verde stinto coi bordi bombati e vetrate da autobus.

Nonostante la carreggiata fosse molto larga, la fila di macchine era tutta a ridosso della doppia striscia. Le auto erano praticamente attaccate l'una all'altra, cosicché, non potendo rientrare a destra, fu costretto a proseguire poco oltre la doppia striscia. La strada nell'altro senso di marcia era ancora più larga, avrebbero potuto procedere tranquillamente 3 auto affiancate. Ciononostante avanzò con cautela, tenendosi a ridosso della doppia striscia. Ma il margine di curva non fu sufficiente ad una macchina che scendeva e fu colpito.

L'aveva visto arrivare, spedito e calibrando la traiettoria sullo sterzo come cercando di investirlo. L'ultima immagine che memorizzò prima di cadere, fu la sterzata dell'uomo al volante.

Tutto avvenne con la rapidità del lampo: il tipo che sterzava all'ultimo, con un ampio gesto, l'impatto, il vuoto.

L'asfalto fermò la sua caduta dopo una parabola di un paio di metri. Atterrò sull'avambraccio sinistro, sulla mano destra e sulle punte dei piedi, contemporaneamente. L'attimo successivo era in mezzo al traffico a sollevare il motorino ripiegato al centro della strada. Non vedeva altro, come se il motorino fosse il suo corpo inanimato e lui la sua anima, ed ora fossero separati perché non era sopravvissuto all'impatto...

Notò che il pedalino destro era completamente schiacciato sul carter che, spaccato in quel punto, perdeva olio nero. Ed era come se il motorino sanguinasse...

Lo appoggiò sul ciglio della strada, a ridosso del marciapiedi. Gli venne incontro suo padre, di corsa, chiedendogli cos'era successo.

Il ragazzino rispose: “Sono scivolato!”.

Il tipo venne fuori dall'auto energicamente, sfoggiando un'ammirevole agilità per la sua stazza. Era sotto la trentina, aveva scarpe di gomma e i pantaloni della tuta da tennis. Un maglione beige copriva la pancia prominente.

L'auto era ferma al centro della strada: di sbieco, la ruota sinistra anteriore era a terra. La macchina era visibilmente di traverso, non allineata all'andamento di marcia. All'interno c'erano alcune ombre di ragazze, tre o quattro, tra i 20 e i 25 anni.

Nonostante l'auto ferma, il traffico non subì rallentamenti e le auto scorrevano indisturbate.

Si avvicinò suo fratello maggiore e alcuni curiosi, tra cui un tipo biondo e lentigginoso: il biondone.

L'autista e suo padre scambiarono frasi di circostanza. L'autista si discolpò: il ragazzo guidava contromano. Parlamentarono un po'. Ad un certo punto il ragazzino scoppiò in lacrime. Aveva realizzato che se non avesse sollevato i piedi sulla pedanina, non sarebbe sopravvissuto all'impatto. Un fremito ondeggiò sulle ombre delle ragazze nell'auto. Il biondone gli disse in dialetto: “E ora perché piangi: non ti sei fatto niente!”.

Era vero, non aveva neanche un graffio, ma avvertendo l'ostilità dell'evidenza spicciola nei suoi confronti, si addossò la colpa dell'incidente.

Il biondone ebbe come un senso di sollievo a quelle affermazioni. Guardò l'autista gonfio di soddisfazione, e, se avesse potuto, quel frocione avrebbe sbottato: “Dio è con noi!”. L'autista non raccolse, rimanendo serio e impassibile.

Durante il confronto con la controparte (o le controparti), il ragazzino si aspettava di veder sbucare il vigile dalla sua tana. Quest'evento non accadde: il vigile rimase rintanato per tutto il quarto d'ora e passa che andò dall'incidente al congedo degli interessati.

Dopo aver parlamentato, stavano andando via quando suo padre richiamò l'autista, per dirgli che il ragazzino non aveva ancora 14 anni.

Era da più di un anno che frequentava quella chiesa giù a Capodimonte.

In quella chiesa si aveva ricevuto il sacramento della prima comunione, dopo anni di catechismo alla parrocchia dei Rogazionisti del suo quartiere.

Di quegli interminabili e pallosi anni del catechismo preferiva non parlare, ma aveva ben chiaro che in quel periodo qualsiasi cosa avesse fatto sarebbe stato di gran lunga migliore. E poi non aveva mai capito perché le catechiste non lo avevano mai congedato. Non aveva fatto un'assenza ed era stato costretto anch'egli a sorbirsi la stessa minestrina annacquata: le chiacchiere che le due bigotte dispensavano a tutti.

Comunque a distanza di qualche mese dalla comunione, una domenica sera si trovò di punto in bianco, dietro suggerimento di sua madre, a servire la messa in quella chiesa di Capodimonte.

L'esperienza gli piacque così il giorno successivo volle ripeterla. Andò da solo, a piedi fino al tempio. In realtà l'ultimo tratto lo fece di corsa, dalla parte senza marciapiede che va da Regresso (il luogo dove avverrà "l'incidente") alla chiesa.

Quando vide il sagrestano gli disse che era intenzionato a servire la messa anche quel giorno. Lui gli chiese se non avesse paura ad andare da solo per quelle strade. In effetti, pur non essendo distante da casa sua, la strada per raggiungere la chiesa era quantomeno desolante: non c'erano punti di ritrovo, locali o negozi, ma solo strade e marciapiedi male illuminati. Eppure disse di no, di cosa doveva aver paura?

Il sagrestano gli rispose che potevano sapere chi era suo padre.

A quest'affermazione rimase alquanto perplesso, gli sembrava proprio campata in aria, non aveva fatto tanta strada per sentirsi prendere in giro. E poi chi era suo padre? Un funzionario del Comune di Napoli, senza troppe chance di carriera nonostante i titoli e l'indiscussa professionalità.

Il sagrestano si fece pensieroso, era una persona di qualità, misurava le parole e sapeva scherzare senza essere offensivo. Non tornò più sull'argomento, ma si fece sempre scrupolo di aspettare che arrivasse l'autobus quando il ragazzino tornava a casa.

Il giorno dopo "l'incidente", il ragazzino andò a scuola. Aveva gli stessi abiti della sera prima. A Regresso salì su un autobus affollato che l'avrebbe portato al centro. La solita routine, ma quel giorno notò qualcosa di diverso: lo strano silenzio che regnava all'interno del bus. Non era il rumore tipico dei mezzi affollati che prendeva, questo era silenzioso in modo innaturale nonostante fosse pieno, stipato di gente... e il silenzio durò lungo tutto il tragitto: gli parve decisamente insolito. Ebbe la precisa sensazione che fossero tutti al corrente di ciò che gli era capitato il giorno precedente, nonostante l'autobus provenisse dalla periferia e lui non conoscesse nessuno da quelle parti... Com'era possibile?

Quel ragazzino ero io. Tempo dopo mi dissi che avrei ricordato la data di “quell'incidente”.

Sono passati più di 30 anni da quella domenica sera al Regresso, quando mi sono messo in testa di ricostruirne la dinamica, avevo un problema: non ricordavo più la data esatta del fatidico incidente.

Ero assolutamente certo che fosse avvenuto di domenica e altrettanto certo che fosse successo a fine ottobre. Dovevo procurarmi un calendario del 1981 per ritrovare quella domenica lì. Immaginai che utilizzando internet sarebbe stato facile... In realtà è stato ancora più semplice di quanto immaginassi ed è avvenuto prima che mi attivassi a fare una ricerca.

“L'incidente” è avvenuto a fine ottobre 1981. In quei giorni, l'onorevole Nilde Iotti (deputato Pci, presidente della Camera) propose all'onorevole Tina Anselmi la presidenza della Commissione inquirente sulla P2 (la loggia infame).

Tina Anselmi accettò dopo 5 minuti di riflessione.

Rendo omaggio al valore di queste due donne, raro esempio di etica politica.

Gli aveva risposto di no: era venuto col motorino e con quello sarebbe tornato. Non era affatto freddo, nonostante fossero le 8 di sera. Certamente cominciava a scendere l'umidità...

Risalendo la strada di Capodimonte, fu superato, a destra, da alcune macchine che andavano di fretta. Il rombo dei motori disturbava la placida tranquillità della domenica: una nota stonata dato che non c'era traffico e le poche auto procedevano con calma. Quando fu sorpassato da quelle vetture, avvertì una sensazione di freddo, ora si, come attraversando una nuvola. Tirò via i piedi dai pedali e li poggiò sulla pedanina, pochi centimetri più in alto.

Al Regresso, c'era la coda di macchine in attesa che scattasse il verde.

A quei tempi il semaforo era azionato da un vigile che manovrava dall'interno di un casotto, una sorta di chiosco verde stinto coi bordi bombati e vetrate da autobus.

Nonostante la carreggiata fosse molto larga, la fila di macchine era tutta a ridosso della doppia striscia. Le auto erano praticamente attaccate l'una all'altra, cosicché, non potendo rientrare a destra, fu costretto a proseguire poco oltre la doppia striscia. La strada nell'altro senso di marcia era ancora più larga, avrebbero potuto procedere tranquillamente 3 auto affiancate. Ciononostante avanzò con cautela, tenendosi a ridosso della doppia striscia. Ma il margine di curva non fu sufficiente ad una macchina che scendeva e fu colpito.

L'aveva visto arrivare, spedito e calibrando la traiettoria sullo sterzo come cercando di investirlo. L'ultima immagine che memorizzò prima di cadere, fu la sterzata dell'uomo al volante.

Tutto avvenne con la rapidità del lampo: il tipo che sterzava all'ultimo, con un ampio gesto, l'impatto, il vuoto.

L'asfalto fermò la sua caduta dopo una parabola di un paio di metri. Atterrò sull'avambraccio sinistro, sulla mano destra e sulle punte dei piedi, contemporaneamente. L'attimo successivo era in mezzo al traffico a sollevare il motorino ripiegato al centro della strada. Non vedeva altro, come se il motorino fosse il suo corpo inanimato e lui la sua anima, ed ora fossero separati perché non era sopravvissuto all'impatto...

|

Lo appoggiò sul ciglio della strada, a ridosso del marciapiedi. Gli venne incontro suo padre, di corsa, chiedendogli cos'era successo.

Il ragazzino rispose: “Sono scivolato!”.

Il tipo venne fuori dall'auto energicamente, sfoggiando un'ammirevole agilità per la sua stazza. Era sotto la trentina, aveva scarpe di gomma e i pantaloni della tuta da tennis. Un maglione beige copriva la pancia prominente.

L'auto era ferma al centro della strada: di sbieco, la ruota sinistra anteriore era a terra. La macchina era visibilmente di traverso, non allineata all'andamento di marcia. All'interno c'erano alcune ombre di ragazze, tre o quattro, tra i 20 e i 25 anni.

Nonostante l'auto ferma, il traffico non subì rallentamenti e le auto scorrevano indisturbate.

Si avvicinò suo fratello maggiore e alcuni curiosi, tra cui un tipo biondo e lentigginoso: il biondone.

L'autista e suo padre scambiarono frasi di circostanza. L'autista si discolpò: il ragazzo guidava contromano. Parlamentarono un po'. Ad un certo punto il ragazzino scoppiò in lacrime. Aveva realizzato che se non avesse sollevato i piedi sulla pedanina, non sarebbe sopravvissuto all'impatto. Un fremito ondeggiò sulle ombre delle ragazze nell'auto. Il biondone gli disse in dialetto: “E ora perché piangi: non ti sei fatto niente!”.

Era vero, non aveva neanche un graffio, ma avvertendo l'ostilità dell'evidenza spicciola nei suoi confronti, si addossò la colpa dell'incidente.

Il biondone ebbe come un senso di sollievo a quelle affermazioni. Guardò l'autista gonfio di soddisfazione, e, se avesse potuto, quel frocione avrebbe sbottato: “Dio è con noi!”. L'autista non raccolse, rimanendo serio e impassibile.

Durante il confronto con la controparte (o le controparti), il ragazzino si aspettava di veder sbucare il vigile dalla sua tana. Quest'evento non accadde: il vigile rimase rintanato per tutto il quarto d'ora e passa che andò dall'incidente al congedo degli interessati.

Dopo aver parlamentato, stavano andando via quando suo padre richiamò l'autista, per dirgli che il ragazzino non aveva ancora 14 anni.

Era da più di un anno che frequentava quella chiesa giù a Capodimonte.

In quella chiesa si aveva ricevuto il sacramento della prima comunione, dopo anni di catechismo alla parrocchia dei Rogazionisti del suo quartiere.

Di quegli interminabili e pallosi anni del catechismo preferiva non parlare, ma aveva ben chiaro che in quel periodo qualsiasi cosa avesse fatto sarebbe stato di gran lunga migliore. E poi non aveva mai capito perché le catechiste non lo avevano mai congedato. Non aveva fatto un'assenza ed era stato costretto anch'egli a sorbirsi la stessa minestrina annacquata: le chiacchiere che le due bigotte dispensavano a tutti.

Comunque a distanza di qualche mese dalla comunione, una domenica sera si trovò di punto in bianco, dietro suggerimento di sua madre, a servire la messa in quella chiesa di Capodimonte.

L'esperienza gli piacque così il giorno successivo volle ripeterla. Andò da solo, a piedi fino al tempio. In realtà l'ultimo tratto lo fece di corsa, dalla parte senza marciapiede che va da Regresso (il luogo dove avverrà "l'incidente") alla chiesa.

Quando vide il sagrestano gli disse che era intenzionato a servire la messa anche quel giorno. Lui gli chiese se non avesse paura ad andare da solo per quelle strade. In effetti, pur non essendo distante da casa sua, la strada per raggiungere la chiesa era quantomeno desolante: non c'erano punti di ritrovo, locali o negozi, ma solo strade e marciapiedi male illuminati. Eppure disse di no, di cosa doveva aver paura?

Il sagrestano gli rispose che potevano sapere chi era suo padre.

A quest'affermazione rimase alquanto perplesso, gli sembrava proprio campata in aria, non aveva fatto tanta strada per sentirsi prendere in giro. E poi chi era suo padre? Un funzionario del Comune di Napoli, senza troppe chance di carriera nonostante i titoli e l'indiscussa professionalità.

Il sagrestano si fece pensieroso, era una persona di qualità, misurava le parole e sapeva scherzare senza essere offensivo. Non tornò più sull'argomento, ma si fece sempre scrupolo di aspettare che arrivasse l'autobus quando il ragazzino tornava a casa.

Il giorno dopo "l'incidente", il ragazzino andò a scuola. Aveva gli stessi abiti della sera prima. A Regresso salì su un autobus affollato che l'avrebbe portato al centro. La solita routine, ma quel giorno notò qualcosa di diverso: lo strano silenzio che regnava all'interno del bus. Non era il rumore tipico dei mezzi affollati che prendeva, questo era silenzioso in modo innaturale nonostante fosse pieno, stipato di gente... e il silenzio durò lungo tutto il tragitto: gli parve decisamente insolito. Ebbe la precisa sensazione che fossero tutti al corrente di ciò che gli era capitato il giorno precedente, nonostante l'autobus provenisse dalla periferia e lui non conoscesse nessuno da quelle parti... Com'era possibile?

Quel ragazzino ero io. Tempo dopo mi dissi che avrei ricordato la data di “quell'incidente”.

Sono passati più di 30 anni da quella domenica sera al Regresso, quando mi sono messo in testa di ricostruirne la dinamica, avevo un problema: non ricordavo più la data esatta del fatidico incidente.

Ero assolutamente certo che fosse avvenuto di domenica e altrettanto certo che fosse successo a fine ottobre. Dovevo procurarmi un calendario del 1981 per ritrovare quella domenica lì. Immaginai che utilizzando internet sarebbe stato facile... In realtà è stato ancora più semplice di quanto immaginassi ed è avvenuto prima che mi attivassi a fare una ricerca.

“L'incidente” è avvenuto a fine ottobre 1981. In quei giorni, l'onorevole Nilde Iotti (deputato Pci, presidente della Camera) propose all'onorevole Tina Anselmi la presidenza della Commissione inquirente sulla P2 (la loggia infame).

Tina Anselmi accettò dopo 5 minuti di riflessione.

Rendo omaggio al valore di queste due donne, raro esempio di etica politica.

sabato 5 ottobre 2013

Giustino Fortunato e il pane di Affrico - Gaetano Salvemini | Indro Montanellli - Giovanni Spadolini

Scade quest'anno il trentesimo anniversario della morte di Giustino Fortunato. E, sebbene all'uomo e alla sua opera siano stati dedicati molti scritti nei giornali del Sud, e specialmente nelle riviste che si occupano di problemi meridionali, ho l'impressione che di questo grandissimo italiano nel Nord si sappia ben poco.

La cosa si spiega un po' con l'indifferenza che l'Italia cisalpina ha sempre mostrato per quella d'oltre Volturno, e molto col carattere del personaggio, che non ebbe il pittoresco e l'aggressività battagliera di altri suoi compaesani come il Crispi, il Villari, il Nitti e il Salvemini.

La cosa si spiega un po' con l'indifferenza che l'Italia cisalpina ha sempre mostrato per quella d'oltre Volturno, e molto col carattere del personaggio, che non ebbe il pittoresco e l'aggressività battagliera di altri suoi compaesani come il Crispi, il Villari, il Nitti e il Salvemini.

|

| Paesaggio cisalpino |

Sebbene ininterrottamente sulla breccia politica dal 1909 al 1932, prima come deputato della sua Lucania e poi come senatore, Fortunato non era uomo di lotta, non brigò mai un portafogli di ministro e, quando in Parlamento i ferri si arroventavano, preferiva trarsi in disparte, incapace com'era d'impennate oratorie e di quel minimo di teatralità che la polemica esige. Se si trattava di difendere i poveri «cafoni» che lo avevano eletto da qualche nuova tassa e di sollecitare crediti in loro favore, a don Giustino gli argomenti non mancavano e li esponeva in modo che a qualunque avversario era difficile ribatterli. Ma lo faceva con voce quieta e uguale, senza gesticolare, senza drammatizzare. E se nella discussione entravano in balio i soliti «immancabili destini », si rimetteva a sedere e non apriva più bocca. Infatti credo che dal '22 al '32 l'abbia tenuta sempre chiusa.

Sul piano umano, Fortunato incarnava alla perfezione quell'altro tipo di meridionale che noi settentrionali non conosciamo, o non riconosciamo, perché non corrisponde al cliché che ce ne siamo fatto: il meridionale introverso e complessato, alieno da ogni retorica e esteriorità, impacciatissimo nella cosiddetta «vita di relazione» e quindi sempre impaurito di offendere qualcuno, di rigorose esigenze morali e morbosamente sensibile alle forme, malinconico e solitario. Il tipo insomma cui .apparteneva anche De Nicola, coi suoi scrupoli, le sue allergie e le sue bizze.

Bizze e allergie, Fortunato non ne aveva. Ma scrupoli sì, e dei più nobili. Credo che in tutti i suoi scritti e discorsi invano si cercherebbe una sola parola men che riguardosa anche verso i suoi avversari.  |

| Giustino Fortunato |

I protagonisti (1962), Indro Montanelli

CHI abbia letto Una scelta di vita di Giorgio Amendola non può avere dimenticato le pagine sulla casa di Giustino Fortunato. Siamo nella Napoli del 1927-28, pullulante di antifascisti che trovano nella biblioteca di Croce un riparo e una qualche forma di protezione e di asilo: antifascisti soprattutto giovani, oscillanti fra liberalismo e democrazia e socialismo, delusi dalle esperienze recenti, compresa quella aventiniana, ansiosi di nuovi sbocchi, talora inseguitori di nuovi fantasmi.

Nella casa di via Vittoria Colonna, Giustino Fortunato, il grande meridionalista che aveva conosciuto dopo il '60 la ferocia della guerra fra briganti e borghesi - la vera « guerra civile» del sud -, riceve tutti i giorni dalle 16 alle 19: seduto in una maestosa poltrona con le gambe coperte da un plaid. Nel 1928 Fortunato ha già compiuto ottant'anni, ma la sua parabola intellettuale e politica gli ha consentito di vivere, intero e senza illusioni, il dramma del « suo» Mezzogiorno, con un pessimismo solcato da note di « Ecclesiaste ».

Il giovane Amendola, non ancora passato al comunismo ma già distaccato dal filone paterno, incontra in quelle stanze severe personaggi di contrastante rilievo, quasi a rispecchiare la complessa e frastagliata vita del protagonista al tramonto: vecchi prìncipi napoletani (uno si proclamava figlio naturale dell'ultimo dei Borboni) ma anche democratici di schietta tempra come Umberto Zanotti Bianco (che un giorno portò a Fortunato un pezzo di pane acquistato ad Affrico, presso Reggio Calabria, il giorno prima, che sembrava diventato una pietra scura) o scintillanti giornalisti di un filone liberale che aveva risentito di Oriani, come Floriano Del Secolo.

«Conversatore infaticabile»: lo descrive Amendola. Prodigo di notizie sul Mezzogiorno, instancabile nel descrivere le miserie e le insufficienze di quelle terre del sud, su cui gravava una maledizione divina, rivissuta con trasalimenti laici. Ma avverso, come il suo amico Croce, come tutti i veri bibliofili, a ogni prestito di libri.

[...] È una guerra che attenta alla civiltà. È lo stesso linguaggio di Croce. E quando Croce diventerà, proprio col Giolitti avversato o almeno non amato, ministro della Pubblica Istruzione nel governo del giugno 1920, Fortunato traverserà - lo rivelano le pagine dei suoi carteggi - uno dei momenti più dolorosi nei suoi rapporti, ormai pacificati e distesi, con Giolitti. È Salvemini a provocare l'incidente, con la sua veemenza. Salvemini deputato controvoglia; parlamentare, eletto dai combattenti, non privo di bizze e di asperità. Anti-crociano sempre. E quindi avverso a quel tandem Giolitti-Croce.

In piena Camera lo storico pugliese, intervenendo sulla fiducia al governo, ricorda che nel 1905 «un vecchio uomo politico si recò da Giolitti a proporgli la nomina a senatore di Croce». «Croce, mai sentito nominare », rispose Giolitti. E l'altro: «Ma è un filosofo», «Un filosofo: assumerò informazioni».

Giolitti, dai banchi del governo, nega con una punta di sdegno. Salvemini insiste: alle strette fa il nome dell'informatore di allora, Giustino Fortunato. Don Giustino è sconvolto. «Salvernini ha abusato indegnamente di me, suo amico», scrive il 6 luglio 1920 a Zanotti Bianco. Non ricorda neanche la confidenza, forse un aneddoto: comunque fatta in via riservata. Telegrafa a Croce e a Giolitti: «Non ho parole per deplorare l'abuso fatto alla Camera del povero mio nome». «Non so darmene pace», incalza. Esige una spiegazione di Salvemini, che gli risponde con irritazione fra candida e stupita: «Solo il padreterno aveva ordinato dal Monte Sinai di non fare il suo nome... Dopo il padreterno ci sei tu...»

Affronto ancora più grave e doloroso, per Fortunato, proprio in quanto gli proviene da Salvemini, il «fratello di elezione» che ha occupato così a lungo il primo posto nei suoi affetti. In Salvemini, nel suo giovanile e battagliero vigore, nella intransigenza morale a tutta prova, il vecchio parlamentare aveva visto il riformatore severo, in grado di far sentire la propria voce, di formulare denunce non accademiche ma penetranti e incisive. «Facciamo che la denuncia del male sia eccitamento al lavoro», gli aveva scritto nel febbraio del 1910, «non pretesto a non lavorare.» E gli aveva augurato, solo pochi mesi più tardi, di «essere il Mazzini della nuova generazione».

Dopo la grave ferita ricevuta nel 1920, Fortunato è tranquillo solo quando Giolitti lo rassicura. E la lettera del settantanovenne presidente del Consiglio, datata lO luglio, riassume interi lo stile di un uomo, l'orgoglio di una vita. «Posso assicurarti», scrive Giolitti, «che alle parole di costui [costui sarebbe Salvemini] la Camera non diede importanza alcuna, e io appena me ne accorsi, e certamente non mi passò per la mente di dubitare che tu avessi parlato men che amichevolmente di me.»

Lo screzio su Giolitti non sarà mai del tutto risarcito, tra Fortunato e Salvemini, nonostante le imminenti convergenze politiche nella lotta alla dittatura. Sul fronte variegato e composito del liberalismo meridionale. Fortunato sarà il solo che coglierà fin dall 'inizio l'essenza autoritaria e reazionaria del fascismo, il solo che non conoscerà, nel suo sterminato pessimismo, neanche un momento di illusione sul moto delle camicie nere. «Quaggiù tutti 'delirano' dalla gioia», scrive da Napoli ad Antonio Cefaly, il 6 novembre, all'indomani della marcia su Roma, «'plaudenti' a tutto quello che è accaduto e accade. Come le tante volte in mia vita, son solo a pensare, a dolermi in opposizione alla quasi unanimità.»

Gli uomini che fecero l'Italia (1993), Giovanni Spadolini

mercoledì 10 luglio 2013

1979, Un attentato di Prima Linea | Antonio Sogliano - Gaetano Salvemini

Una sera del 1979 sentimmo un gran boato, quel rumore proveniva dalla parte alta del quartiere.

Il giorno dopo, quando ci recammo a scuola, non ci fecero entrare: era stata fatta esplodere una bomba al suo interno. Quel fracasso della sera prima proveniva proprio da lì.

Lo spiazzo antistante all'entrata della scuola era cosparso di schegge di vetro. Era la scuola media "A. Sogliano", dei Colli Aminei, oggi Tribunale dei minori.

Non ho mai capito gran che della dinamica dell'attentato e dei suoi perché. Si disse che era stato realizzato da una cellula di Prima Linea. Le poche notizie confuse che ho trovato sul web, hanno già dimenticato che si trattava di una scuola pubblica. La Sogliano, la mia scuola.

Il giorno dopo rientrammo nelle aule: i riflessi smaglianti delle vetrate nuove alle finestre richiamarono la mia attenzione per qualche tempo.

In seguito, anche il muro sbrecciato dalla bomba fu assorbito dalla routine che tutto avvolge. E tutto dimentica... "Perché colpire una scuola pubblica?".

Per anni ho creduto che Prima Linea fosse un gruppo eversivo di destra.

Invece no, era opera di proletari o presunti tali... questi “compagni che sbagliavano”, a volte erano proprio incorreggibili: l'attentato sembrava commissionato dalla peggiore destra. Quando si dice che gli estremi si toccano, si afferma una grande verità. Bisognava essere molto ingenui per non vedere dietro quell’evento la manina del regime infame...

Il giorno dopo, quando ci recammo a scuola, non ci fecero entrare: era stata fatta esplodere una bomba al suo interno. Quel fracasso della sera prima proveniva proprio da lì.

Lo spiazzo antistante all'entrata della scuola era cosparso di schegge di vetro. Era la scuola media "A. Sogliano", dei Colli Aminei, oggi Tribunale dei minori.

Non ho mai capito gran che della dinamica dell'attentato e dei suoi perché. Si disse che era stato realizzato da una cellula di Prima Linea. Le poche notizie confuse che ho trovato sul web, hanno già dimenticato che si trattava di una scuola pubblica. La Sogliano, la mia scuola.

Il giorno dopo rientrammo nelle aule: i riflessi smaglianti delle vetrate nuove alle finestre richiamarono la mia attenzione per qualche tempo.

In seguito, anche il muro sbrecciato dalla bomba fu assorbito dalla routine che tutto avvolge. E tutto dimentica... "Perché colpire una scuola pubblica?".

Per anni ho creduto che Prima Linea fosse un gruppo eversivo di destra.

Invece no, era opera di proletari o presunti tali... questi “compagni che sbagliavano”, a volte erano proprio incorreggibili: l'attentato sembrava commissionato dalla peggiore destra. Quando si dice che gli estremi si toccano, si afferma una grande verità. Bisognava essere molto ingenui per non vedere dietro quell’evento la manina del regime infame...

Dicevo che non era chiara la dinamica, anche perché l'attentato fu sventato dal custode. I terroristi gli spararono ad una gamba, ma il fatto di essere stati scoperti pare abbia fatto saltare i loro piani, limitando i danni alle strutture dell’edificio.

Ricordo quell'uomo, il custode, così lo chiamavo tra me e me. Non era un bidello, era evidente: avevo notato che vigilava già prima della bomba. Ricordo la sua foto apparsa sul Mattino nel letto d'ospedale nei giorni successivi l'attentato. E lo ricordo quando rientrò a scuola, claudicante ma sempre vigile: una presenza tanto preziosa quanto discreta.

La scuola si chiamava "Antonio Sogliano", aveva la succursale nei pressi di piazza Garibaldi, piuttosto lontana, l'anno seguente gli fu cambiato il nome e diventò la scuola media "Gaetano Salvemini", l’apostolo delle plebi meridionali. Insomma, Prima Linea aveva rivendicato l'attentato, il regime ci aveva apposto il timbro.

La scuola si chiamava "Antonio Sogliano", aveva la succursale nei pressi di piazza Garibaldi, piuttosto lontana, l'anno seguente gli fu cambiato il nome e diventò la scuola media "Gaetano Salvemini", l’apostolo delle plebi meridionali. Insomma, Prima Linea aveva rivendicato l'attentato, il regime ci aveva apposto il timbro.

|

| Fine - 2008, collage su cartone - Gianluca Salvati |

venerdì 14 giugno 2013

Sosteneva Pier Paolo Pasolini - PPP e il potere in Italia di Leonardo Sciascia

[...] Prima che in questo articolo - pubblicato sul Corriere il 1° febbraio 1975 col titolo Il vuoto del potere in Italia e poi raccolto negli Scritti corsari col titolo che la memoria di coloro che l'avevano letto ormai gli dava: L'articolo delle lucciole - Pasolini aveva parlato del linguaggio di Moro in articoli e note di linguistica (e si veda il primo Empirismo eretico). Ma qui, nell'articolo delle lucciole, la sua attenzione a Moro, al linguaggio di Moro, affiora in un contesto più avvertito e preciso, dentro una più vasta e disperata visione delle cose italiane.

"Come sempre - dice Pasolini - solo nella lingua si sono avuti dei sintomi". I sintomi del correre verso il vuoto di quel potere democristiano che era stato, fino a dieci anni prima, "la pura e semplice continuazione del regime fascista".

L'affaire Moro, Leonardo Sciascia (Sellerio editore)

|

| Il signor nessuno, olio su tela 2007 - Gianluca Salvati |

sabato 8 giugno 2013

La Propaganda - La condanna del "faro" | Pietro Pansini - Roberto Marvasi

Per la querela Pansini

Il Ciccarese in pubblica udienza del 22 aprile ultimo, dopo avere nel periodo istruttorio, tenuto il contegno di cui già abbiamo parlato, affermò: "Io non posso provare quanto affermai contro il prof. Pietro Pansini e che forma oggetto della sua querela. L'amor proprio mi fece velo nel combatterlo perché era doluto di lui, che, a mia insaputa e senza alcuna necessità fece incarcerare mia madre nell'Ospedale della Vita, fornendo così ai miei nemici il destro per potermi definire un figlio ingrato. Ero pure doluto di lui, perché mi si fece credere che lui aveva voluto la pubblicazione del certificato penale a mio carico sulla Propaganda. Sono perciò dolente del disturbo creatogli e lo deploro".

Eguali dichiarazioni il Ciccarese costantemente ripetette nelle udienze successive, ogni volta che i risultati del dibattimento offrivano sempre più la prova della insensatezza degli addebiti fatti dal Ciccarese. E fu constatato perfino che questi - denunziato per l'ammonizione - potette scongiurare tale grave provvedimento contro di lui, principalmente per la testimonianza favorevole fattagli proprio dal prof. Pietro Pansini per il quale poi, il Ciccarese, mostrò la sua gratitudine, col vendicarsi con gli articoli diffamatori!

Per la querela Marvasi

Il Ciccarese in udienza, mentre ritrattava le accuse lanciate contro il prof. Pietro Pansini, riconfermava esplicitamente tutto, una per una, contro il nostro Roberto Marvasi, che, dopo questa pubblica discussione, ci è diventato ancora più caro. Egli ha conservato una calma ammirevole, tanto più perchè egli ha dovuto reprimere tutti gli scatti, giustissimi, della sua indole vivace, del suo temperamento ardente, del suo animo generoso e nobilissimo. Poche volte soltanto egli ha reagito, quando con qualche malignazione si cercava colpirlo alle spalle ed il suo santo risentimento trovava eco in tutte le anime oneste che assistevano al dibattito.

Il Ciccarese aveva indicato per deporre contro di lui come testimone, tutti coloro che dal Marvasi erano stati colpiti in modo sanguinoso per avere sempre egli - come depose l'avv. Salvi - accettato generosamente la responsabilità non soltanto degli atti suoi, ma di quelli del partito e del nostro giornale, cui egli consacra tanta parte della sua attività e del suo ingegno.

Enrico Leone, con una forma semplice e commovente, disse di lui cose lusinghiere assai, mettendo in evidenza la trasformazione subita dal Marvasi dal giorno in cui l'animo suo si è aperto alle ideali visioni del nostro partito. Perfino i testimoni avversari, coloro cioè che insistentemente, in tempi remoti o recenti, improvvisamente aggredirono il Marvasi, non potettero fare a meno di ammirare il coraggio del Marvasi che, aggredito energicamente, si difese. Né meno luminosa risultò la prova dei sacrifici fatti da lui nell'interesse del partito e durante la pubblicazione del suo giornale La Pecora.

|

| Il filosofo, Norberto Bobbio - Gianluca Salvati 1999 |

sabato 25 maggio 2013

L'elezione di Enrico De Nicola a Presidente della Repubblica | La baronessa Ottavia Penna

[...] Nel mondo dietro la porta chiusa - quello dei grandi giochi cifrati e coperti - siamo fermi al '46, quasi a settant'anni fa. Non è un'esagerazione, state a sentire.

Nel mese di giugno del '46 Guglielmo Giannini propose per il Quirinale una donna come "condanna di un mondo politico incancrenito". La cancrena, oggi si usa dire il cancro. Lei era Ottavia Penna da Caltagirone, nata baronessina Buscemi. Antifascista, eletta alla Costituente nella città culla della Dc: Mario Scelba se ne lamentò per lettera con Luigi Sturzo.

|

| don Luigi Sturzo |

C'erano

21 donne, 556 uomini in quell'assemblea. La baronessa da ragazza si

aggirava con un coltello, di notte, a tagliare i sacchi di grano che i

baroni della sua terra destinavano illegalmente al mercato nero anziché

all'ammasso. Altre notti prendeva le carni macellate dalle sue fattorie e

le portava agli indigenti. Aveva studiato al Poggio Imperiale, poi a

Trinità dei Monti.

|

| Ottavia Penna |

Anticomunista, monarchica. Giannini la candidò contro De Nicola, che ebbe l'80 per cento dei voti: gli mancarono quelli del partito repubblicano e i 32 andati ad Ottavia Penna.

Dal Giornale di Sicilia del 29 giugno 1946: "Molto commentati i voti che escono dall'urna in favore della deputata qualunquista siciliana. Guglielmo Giannini, con la sigaretta spenta tra le labbra, rientra nell'aula e salito al banco dove siede la candidata del gruppo s'inchina a baciare la mano della signora, per una singolare affermazione di qualunquismo designata alla presidenza". Una 'singolare affermazione' che il leader dell'Uomo qualunque spiegava così: "Una donna colta, intelligente, una sposa, una madre. L'abbiamo scelta per opporla alla tirannia dei tre arbitri della cosiddetta democrazia: costituisce per noi la condanna di un mondo politico incancrenito".

Dalla baronessa alla Iotti quel Colle del potere sempre proibito alle donne, Concita De Gregorio, la Repubblica 6/4/2013

giovedì 23 maggio 2013

Politica e mafia | Luigi Sturzo, fondatore del partito popolare, e il veto all' on. Gennaro Aliberti | Storia dell'intreccio politico mafioso

Nel 1921 don Luigi Sturzo, fondatore del partito popolare, oppone il suo veto all’inclusione dell’on. Gennaro Aliberti nella lista dei candidati alle elezioni politiche. L’Aliberti, dopo il rifiuto, passa a sostenere la lista fascista che in quelle elezioni fa la sua prima apparizione a Napoli, e a spingere le squadre del Padovani in particolare contro l’on. Degni e i popolari, il 12 maggio, durante un comizio al Politeama.

|

| don Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare |

Il comizio

"Terminato il discorso: S.E. Degni con tutti i suoi, si è allontanato dal palcoscenico ed il teatro si andava svuotando quando i fascisti sono insorti per il mancato contraddittorio promesso e S.E. Degni, impavido, è ritornato al suo posto. Si sono, però, incrociati vivaci battibecchi fra fascisti e popolari. A questo punto S.E. Degni, rispondendo al capitano Padovani, che chiedeva insistentemente il contraddittorio, ha detto di volerlo concedere ai fascisti, ma mai a persona pagata da Aliberti, ciò che ha eccitato viepiù l’ambiente, accrescendo il tumulto. Allora S.E. Degni ha creduto opportuno allontanarsi ed ha potuto raggiungere la sua automobile ed andar via. I fascisti sono usciti dal teatro col preordinato intendimento di dare molestia e dileggiare i popolari al loro passaggio per piazza S. Maria degli Angeli. Infatti i fascisti, riunitisi in meno di un centinaio nei pressi della sede della loro associazione, non appena hanno visto i popolari che s’incamminavano in corteo, hanno fatto per slanciarsi loro addosso e strappare la bandiera bianca dalla quale erano preceduti, ma sono stati affrontati dalla forza pubblica che è riuscita a trattenerli, per modo che i popolari hanno potuto proseguire per la loro via". (Rapporto del questore al prefetto 21/05/1921 - A.S.N., Gab. Questura, fasc. 5494)

giovedì 2 maggio 2013

Politica e mafia | La causa Aliberti - 1799. Gennaro Aliberti - Eduardo Giacchetti - Pietro Pansini | Storia dell'intreccio politico mafioso

La causa Aliberti/1799

|| Aspettando l’udienza

Nonostante il caldo enorme, molto pubblico si addensa nel

vasto salone di Castelcapuano aspettando che giunga l’ora del secondo

spettacolo offerto dall’on. Giuoco Piccolo ai cittadini napoletani: uno

spettacolo che dopo un anno si rinnova oggi per colpa di quei magistrati dell8

sezione del nostro tribunale che l’anno scorso non seppero seguire il nobile

esempio di Raffaele de Notaristefani e con un’ambigua sentenza si astennero dall’imprimere sulla fronte del pallido criminale di

Massalubrense il marchio della condanna reclamata con voce concorde dalla

pubblica opinione e dalle risultanze di quel processo. Per colpa di quei

magistrati Gennaro Aliberti, recentemente investito un’altra volta della carica

di consigliere provinciale, può aggirarsi spavaldamente per i locali di

Castelcapuano, sicuro che i magistrati della corte di appello non smentiranno

le tradizioni della giustizia italiana, sanzionando la condanna inflitta all’onesto

Giacchetti. Infatti egli va coi suoi fidi Rota e Gattola Mondella, ostentando

la certezza del secondo trionfo. Ed anche oggi si fa seguire dai migliori

campioni della malavita della sezione Mercato, la quale ha voluto novellamente

testimoniare della solidarietà che la lega a don Gennarino e muovere al suo

soccorso. A completare il corteo manca per ora soltanto Simeoni, trattenuto

altrove forse per celebrare i consueti riti di Sodoma. Quando questi arriva,

don Gennarino gli va incontro tendendogli affettuosamente le mani come per

abbracciarlo, mentre lo stato maggiore camorristico, chiamato a raccolta per l’occasione

solenne, fa ala al loro passaggio, rendendo gli onori (diciamo cos tanto per

intenderci) ai due non troppo onorevoli personaggi.

|| Nell’aula

Alle due e un quarto, ciò dopo una

lunga attesa, l’usciere pronuncia con le sacramentali parole l’ingresso della

Corte. E subito dopo il presidente d la parola all’on. Pietro Pansini, il

quale, rifacendo brevemente la storia del processo, chiede all’accusa se

intende insistere sui motivi presentati all’ultim’ora, che escludono la facoltà

della prova. Dichiara al rappresentante il P.M. che, se la discussione della

prova fosse negata, i difensori saprebbero compiere il proprio dovere. Prosegue

dimostrando la necessità che in questo processo d’interesse pubblico sia fatta

ampia luce. Invita la Corte a decidere sulla limitazione della prova dicendo

che, nella coscienza popolare radicato il convincimento della disonestà dell’Aliberti,

per quanto riguarda l’esercizio del lotto clandestino. Questo processo - egli

dice - un capitolo della nuova storia di Napoli, la quale ha bene il diritto di

sincerarsi dell’onestà dei suoi rappresentanti politici. La casa dell’uomo

politico deve essere come di vetro, in modo che tutti possano vedervi dentro

liberamente. Questo impellente dovere non stato compreso dall’Aliberti e dai

suoi difensori. Entra, quindi, nell’esame dei vari motivi di nullità del

precedente giudizio e accenna con frase felicissima ai volgari espedienti della

parte civile per impedire la prova. Passando all’esame dei testimoni ricorda

che nella lista di essi figurano nomi di uomini superiori ad ogni sospetto come

quelli di Domenico Miraglia, di Giusso, di Saredo, di De Martino, ecc., i quali

non esitarono a dire il loro pensiero sfavorevole alla figura morale di

Aliberti. Accenna ad un ultimo motivo di nullità: quello della malattia del

giudice Puca, per cui il processo doveva rinviarsi. Cita in proposito parecchi

esempi e, dopo aver discusso l’ illegalità della querela presentata ad un

giudice incompetente, conclude augurandosi che la Corte di Appello accolga l’istanza

della difesa. La fine dell’arringa di Pansini calorosamente applaudita dal

pubblico.

|| L’intermezzo Rota

Un intermezzo che comincia con la

lirica intonazione infiorata di motti latini che fanno rimanere attonito l’entourage

piuttosto analfabeta dell’on. Giuoco Piccolo. Babbuino Rota si asciuga il

sudore, beve il primo bicchiere d’acqua e poi comincia promettendo di essere

breve. Il pubblico si mostra lieto di questa buona novella, la quale allontana

il pericolo di una lunga parentesi di noia in quest’ora cos asfissiante. Anche

dal banco della stampa partono amorose occhiate di ringraziamento a Babbuino,

il quale oggi appare pi babbuino del solito, specialmente quando con

invidiabile faccia fresca asserisce che non vi fu alcuna limitazione di prova

per parte di don Gennarino Aliberti. A questa allegra trovata il pubblico

prorompe prima in una sonora risata e poi in proteste, che sarebbero anche pi

sonore se non l’impedisse la presenza nell’aula di un considerevole numero di

poliziotti. Il presidente chiama in soccorso il campanello, ammonisce il

pubblico di non turbare la serenità della giustizia, ecc, ecc, e poi prega

Babbuino Rota di essere pi calmo e di non provocare il pubblico. Babbuino resta

interdetto e continua a sballare castronerie d’ogni colore, fino al punto da

assicurare , come la cosa pi naturale di questo mondo, che a don Gennarino non

pareva vero di rendere possibile una severa indagine su tutta la sua vita pubblica.

Nuove risate dal pubblico e nuovi richiami del presidente. Dimenticando la

promessa di essere breve, fatta in principio, parla lungamente senza concludere

nulla e annoiando tutti coloro che hanno la sventura di ascoltarlo. L’eloquenza

di Babbuino con questo caldo addirittura insopportabile. Essa fa sbadigliare

perfino l’usciere, il giudice Oberty e Gattola Mondella, i quali, a quanto ci

si assicura, sono i soli ammiratori dell’illustre avvocato. Finalmente, come il

Signore Iddio vuole, Babbuino Rota finisce ed il pubblico caccia un grande

respiro di soddisfazione. Durante la sua arringa il chiaro uomo non ha fatto

altro che leggere la memoria stampata di Simeoni. Quest’ultimo aggiunge poche

parole a quelle del suo collega della P.C., e poi finisce anche lui chiedendo

che la Corte non accolga la richiesta della difesa. A questo punto l’udienza

viene sospesa per cinque minuti.

|| Il seguito dell’ udienza

Riapertasi

l’udienza il P.M. comincia la sua arringa con la quale respinge tutti i motivi

di nullità presentati dalla difesa. Da questo magistrato che ha voluto cos

palesemente rendersi solidale coi nominati Rota e Simeoni noi non ci

aspettavamo una serena parola di giustizia. Ed i fatti ci hanno dato ragione.

Aspettiamo ora la decisione che venerdì prossimo dovranno pronunziare i

consiglieri di appello, augurandoci che essa non violi gl’interessi supremi

della giustizia e della moralità.

|

| Uomo, olio su tela 2007 - Gianluca Salvati |

lunedì 29 aprile 2013

Una lettera dell'avv. Enrico De Nicola - Primo Presidente della Repubblica

L’egregio avvocato De Nicola, ribadisce, colla lettera che

pubblichiamo, una notizia data due numeri fa, riguardante un noto galeotto

assoldato dalle gentildonne e dai gentiluomini colpiti dall’inchiesta e da

d. Tommasò dell’Immobiliare.

Napoli, 29 gennaio del

1902

Spettabile Redazione della “Propaganda”

Il Vostro giornale ha fedelmente riportato ciò che, per

confusione nei ricordi o nella narrazione, gli era stato riferito relativamente

ad un invito da me ricevuto per assumere la difesa del direttore di un foglio

ebdomadario contro il quale sono state sporte varie querele per diffamazione.

Ciò nei rapporti della Propaganda.

Per quanto riguarda la mia persona posso affermare con

precisione irrecusabile che parecchi giorni or sono un mio carissimo amico mi

annunziò di aver ricevuto una visita di quel signore, il quale gli aveva

manifestato l’idea di rivolgersi a me o ad un valoroso collega, di cui fece

anche il nome, per il patrocinio delle sue ragioni. All’amico che mi dava simile preavviso con l’aggiunta

di aver consigliato il mio fra i due nomi indicati, risposi meravigliandomi

altamente che potesse venire a casa mia il direttore di quel foglio per

invitarmi ad assumere la sua difesa.

Infatti, egli è stato querelato per una campagna, che io –

giudice sereno perché lontano dalle lotte partigiane della mia città – reputo perfino

inverosimile nella sua enormità, iniziata o contro amici carissimi come Pietro

Pansini, Carlo Altobelli, Roberto Marvasi, Alfredo Sandulli, Arturo Labriola,

cui mi avvincono non soltanto sentimenti di stima sincera, ma nodi indissolubili

di affetto fraterno – o contro altri come il Lucci, il Leone ecc., che non

conosco ma che, giovane anche io, altamente ammiro per lo spirito pugnace e l’ideale

che li agita. E tale risposta avrei dato al direttore di quel giornale se fosse

venuto a casa mia, come aveva preannunziato.

Esposto così l’incidente nei più esatti particolari,

dichiaro chiusa, per conto mio, ogni ulteriore polemica, porgendo a voi,

onorevole redazione, i sensi della mia osservanza.

Avv. Enrico De Nicola

|

| avv. Enrico De Nicola - Pirmo Presidente della Repubblica |

Abbiamo pubblicato con piacere questa lettera del De Nicola,

noi che già fedelmente pubblicammo

quanto egli ebbe a dire a un nostro amico.

E ci gode l’animo di aggiungere a titolo di lode del giovane

avvocato, che egli, in pubblico tribunale, ha a tal proposito aggiunto: “Un

avvocato che si rispetta non accetta certe cause!”. Ma se lo dicevamo noi!

Colui sarà difeso da un ruffiano!

Iscriviti a:

Commenti (Atom)